Die aus dem in der Oberstadt gelegenen Atelier von Donizetti stammenden und

unten in der Galleria Arsmedia, im künstlerischen Herzen von Bergamo, zwischen der

Carrara und der Galleria d’Arte Moderna, ausgestellten Zeichnungen zeugen von der

Schönheit der geheimen Dokumente, die der Maler zu Hunderten mit unvergleichlicher

Sorgfalt, vielleicht aufgrund der Papier und Bleistift innewohnenden Gebrechlichkeit

aufbewahrt, auch wenn es sich dabei um eine scheinbare Gebrechlichkeit handelt, die sehr

wohl dazu in der Lage ist, den vorübergehenden Jahrhunderten Stand zu halten.

Die aus dem in der Oberstadt gelegenen Atelier von Donizetti stammenden und

unten in der Galleria Arsmedia, im künstlerischen Herzen von Bergamo, zwischen der

Carrara und der Galleria d’Arte Moderna, ausgestellten Zeichnungen zeugen von der

Schönheit der geheimen Dokumente, die der Maler zu Hunderten mit unvergleichlicher

Sorgfalt, vielleicht aufgrund der Papier und Bleistift innewohnenden Gebrechlichkeit

aufbewahrt, auch wenn es sich dabei um eine scheinbare Gebrechlichkeit handelt, die sehr

wohl dazu in der Lage ist, den vorübergehenden Jahrhunderten Stand zu halten.

Es genügt, einen Blick auf diese Sammlung von Zeichnungen zu werfen, um unverzüglich die Kunst und die Philosophie Donizetti’s offensichtlich werden zu lassen. "Sie sind ein Ausdruck des Seins, des Geistes, sie sind ein Ausdruck des Lebens – hat Jean-Louis Ferrier geschrieben – In jeder Zeichnung ist eine weitere "Zeichnung" enthalten ...". Eine "Zeichnung", ein Ziel, eine Zweckmäßigkeit. Und diese Zweckmäßigkeit liegt bisweilen auch in dem Gemälde, von dem diese wiederholten Studien, das Zeichen für die Abwicklung einer Idee bilden.

Um bei der Ausstellung zu bleiben, so betrachte man zum Beispiel

eine der ersten auf dem Katalogumschlag abgebildeten Zeichnungen (1950) der äußerst

dramatischen Kreuzigung (1951). Der Körper von Jesus ist beinahe in horizontaler Lage

dargestellt, so als ob er eben erst auf dem Kreuz niedergelegt worden wäre. Die Soldaten

haben ihn noch nicht am Kreuz festgenagelt, und auch noch nicht festgebunden, wie dies im

endgültigen Gemälde der Fall ist. Das rechte Bein ist stärker angewinkelt, das Kreuz in

der vollkommen gewagten und ungewöhnlichen Perspektive des Bildes, in seiner äußerst

menschlichen Dramatik, noch nicht aufgerichtet. Der Blick von Jesus’ Augen ist noch

auf uns gerichtet. Im Gemälde hingegen sind sie in der Todesfinsternis, vielmehr noch in

der beklemmenden Finsternis des Abstiegs in die Unterwelt, die durch die – äußerst

gewagte – perspektivische Verkürzung auf dem dunkelblauen Untergrund noch

hervorgehoben wird, geschlossen. Jener Christus ist die Personifikation der leidenden

Menschheit, stellt den an das Kreuz der Ungerechtigkeiten und der äußersten Armut

festgenagelten und festgebundenen Menschen dar, spiegelt den allein gelassenen Menschen

wieder, der nicht einmal die Barmherzigkeit einer Mutter, eines Bruders, einer

"gottesfürchtigen Frau" kennt. Es scheint sich um einen Christus zu handeln,

dem die Auferstehung versagt ist. Aber "am dritten Tag...".

Um bei der Ausstellung zu bleiben, so betrachte man zum Beispiel

eine der ersten auf dem Katalogumschlag abgebildeten Zeichnungen (1950) der äußerst

dramatischen Kreuzigung (1951). Der Körper von Jesus ist beinahe in horizontaler Lage

dargestellt, so als ob er eben erst auf dem Kreuz niedergelegt worden wäre. Die Soldaten

haben ihn noch nicht am Kreuz festgenagelt, und auch noch nicht festgebunden, wie dies im

endgültigen Gemälde der Fall ist. Das rechte Bein ist stärker angewinkelt, das Kreuz in

der vollkommen gewagten und ungewöhnlichen Perspektive des Bildes, in seiner äußerst

menschlichen Dramatik, noch nicht aufgerichtet. Der Blick von Jesus’ Augen ist noch

auf uns gerichtet. Im Gemälde hingegen sind sie in der Todesfinsternis, vielmehr noch in

der beklemmenden Finsternis des Abstiegs in die Unterwelt, die durch die – äußerst

gewagte – perspektivische Verkürzung auf dem dunkelblauen Untergrund noch

hervorgehoben wird, geschlossen. Jener Christus ist die Personifikation der leidenden

Menschheit, stellt den an das Kreuz der Ungerechtigkeiten und der äußersten Armut

festgenagelten und festgebundenen Menschen dar, spiegelt den allein gelassenen Menschen

wieder, der nicht einmal die Barmherzigkeit einer Mutter, eines Bruders, einer

"gottesfürchtigen Frau" kennt. Es scheint sich um einen Christus zu handeln,

dem die Auferstehung versagt ist. Aber "am dritten Tag...".

Auch für den gekreuzigten Menschen wird "der dritte Tag"

kommen. Im Grunde handelt es sich dabei um das große Versprechen der Seligpreisungen.

Auch für den gekreuzigten Menschen wird "der dritte Tag"

kommen. Im Grunde handelt es sich dabei um das große Versprechen der Seligpreisungen.

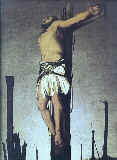

Schrecklich und trostlos stellt sich die Einsamkeit auch in dem zweiten

ausgestellten Gekreuzigten, der im Jahr 1959 entstanden ist, dar. Die Farbgebung, und mit

ihr der Untergrund, sind heller geworden.

Aber in dem hellen und fahlen Licht gleichen die Bäume nur noch sterilen, schwarzen

Pfählen, den Richtstätten für neue Kreuzigungen.

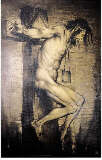

Neben diesen beiden Gemälden von Kreuzigungen ist auch der

Gekreuzigte (1969) aus dem vatikanischen Museo del Tesoro ausgestellt. Und niemals gab es

einen dramatischeren Gekreuzigten, niemals hat er eine noch größere Erniedrigung

erfahren, nie war er so entblößt und verspottet, nie war er so wehrlos und gleichzeitig

so großartig und heldenhaft dargestellt worden. Eiserne, trübe und der Dämmerung

entstammende Farbgebungen stehen im Todeskampf mit der Christusfigur. Die Inschrift mit

dem Grund der Verurteilung ist nicht am Kreuz oben zu lesen, sondern sie hängt

schmachvoll an Jesus’ Hals. Sein Körper befindet sich mit stark angewinkelten Beinen

sitzend auf einem Brett, das dunkel und unermeßlich aus dem Kreuz selbst herausragt. Der

letzte Blick im Todeskampf gilt der blinden Grausamkeit des Menschen als Masse, des

Menschen als Individuum, des Menschen als Machthaber. "Vater, vergib ihnen, denn sie

wissen nicht, was sie tun ".

Neben diesen beiden Gemälden von Kreuzigungen ist auch der

Gekreuzigte (1969) aus dem vatikanischen Museo del Tesoro ausgestellt. Und niemals gab es

einen dramatischeren Gekreuzigten, niemals hat er eine noch größere Erniedrigung

erfahren, nie war er so entblößt und verspottet, nie war er so wehrlos und gleichzeitig

so großartig und heldenhaft dargestellt worden. Eiserne, trübe und der Dämmerung

entstammende Farbgebungen stehen im Todeskampf mit der Christusfigur. Die Inschrift mit

dem Grund der Verurteilung ist nicht am Kreuz oben zu lesen, sondern sie hängt

schmachvoll an Jesus’ Hals. Sein Körper befindet sich mit stark angewinkelten Beinen

sitzend auf einem Brett, das dunkel und unermeßlich aus dem Kreuz selbst herausragt. Der

letzte Blick im Todeskampf gilt der blinden Grausamkeit des Menschen als Masse, des

Menschen als Individuum, des Menschen als Machthaber. "Vater, vergib ihnen, denn sie

wissen nicht, was sie tun ".

Wir sind Zeugen eines schrecklichen und würdevollen Ereignisses, dem unsere Ergriffenheit zuteil wird, und das uns in einen Zustand des Leidens versetzt.

Silvana Milesi